Tre pomodori, tre peperoni, tre cetrioli, tre cespi di insalata, tre broccoli, tre cavolfiori, tre lamponi. Non è una lista della spesa. È la quantità massima di ortaggi e verdure acquistabile dai consumatori inglesi nella terza catena di supermercati del Regno Unito. Scarseggiano. E costano di più: una cassetta di pomodori è passata da 8 a 14 sterline, una di peperoni da 9 a 22 sterline.

Destinata a durare, l’immagine è stata spiegata in tanti modi. Secondo il ministro dell’Agricoltura britannico Mark Spencer, il razionamento è causato dal «gelo in Marocco e in Spagna che, tra novembre e dicembre, ha danneggiato i raccolti di insalate e di cavoli su cui tradizionalmente facevamo affidamento per le importazioni in questo periodo dell’anno». Anche l’alto costo dell’energia rende difficile mantenere le serre in cui i prodotti vengono trattati. La presidente della National Farmers Union, Minette Batters, ha chiesto al governo di includere i coltivatori nel programma di sostegno economico e nel regime di esenzione per le industrie ad alta intensità energetica, da cui attualmente sono esclusi.

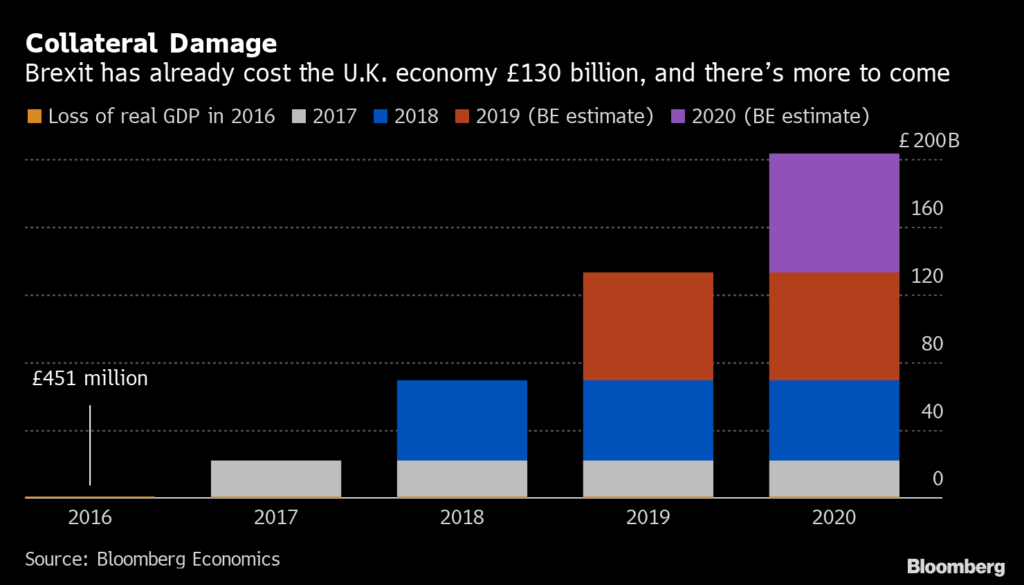

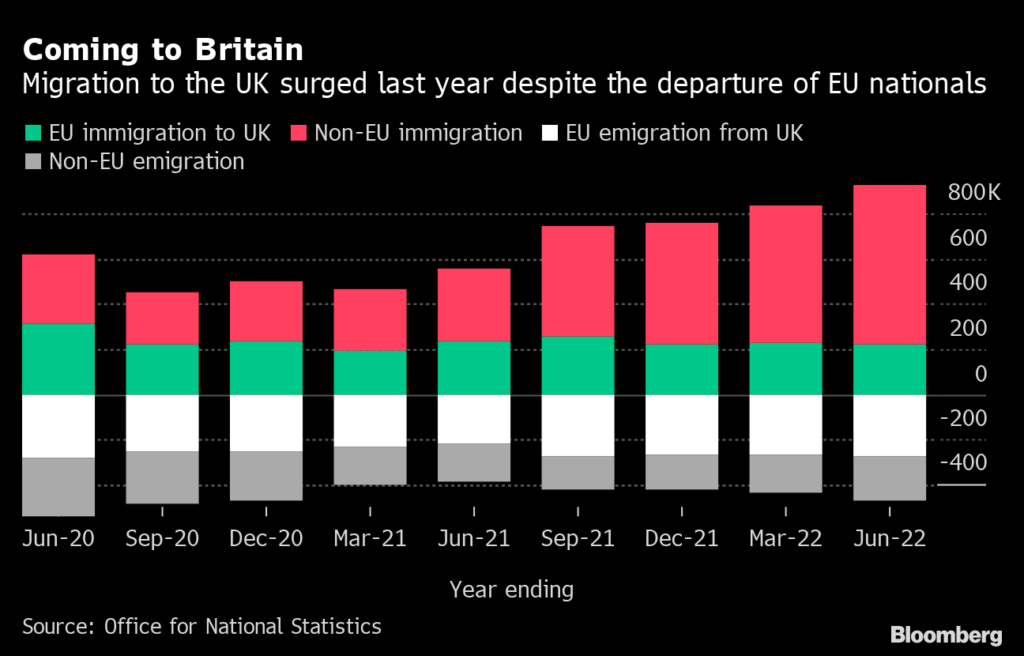

Ma questi fenomeni colpiscono tanti paesi, europei e non solo. Certe immagini, però, non si vedono altrove. C’è dunque un fenomeno, interno al Regno Unito, capace di rendere tutto più complesso: Brexit. Che divide — il recente neologismo “Bregret” abbina Brexit a “regret”, rimpianto, e si basa su sondaggi secondo cui oltre il 50 per cento degli inglesi intervistati si è pentito dell’uscita dall’Unione europea — e complica – secondo i dati diffusi dal Fondo monetario internazionale, nel 2023 quella britannica resterà l’unica economia del G 20 in recessione, con una contrazione del pil pari allo 0,6%.

«La Brexit dimostra come i veri problemi dell’ordine internazionale, a differenza del passato, oggi scaturiscano dalle crisi interne agli Stati»: esordisce così il professor Giulio Sapelli, che ha insegnato Storia economica ed Economia politica in università italiane, europee e americane, parlando al nostro giornale. «Il rapporto fra Europa e Regno Unito è in questo senso esemplare — prosegue —, le radici storiche dell’ingresso dell’Inghilterra nell’Unione europea sono tutte internazionali. Questa aderì alla Comunità economica europea nel 1973. Essendo il principale alleato degli Stati Uniti, in quel periodo Londra non se ne faceva nulla dell’Europa. Invece, proprio in quanto alleato di Washington, il Regno Unito serviva a bilanciare gli equilibri di un’Europa a metà fra il protagonismo francese e la minaccia sovietica. Gli Stati Uniti avevano bisogno di esercitare una leadership nel mondo occidentale. Non a caso, l’ingresso di Londra si compie nel momento in cui il generale francese De Gaulle si dimette, lasciando il posto a George Pompidou, mentre con Mosca si avvia una fase di apparente distensione».

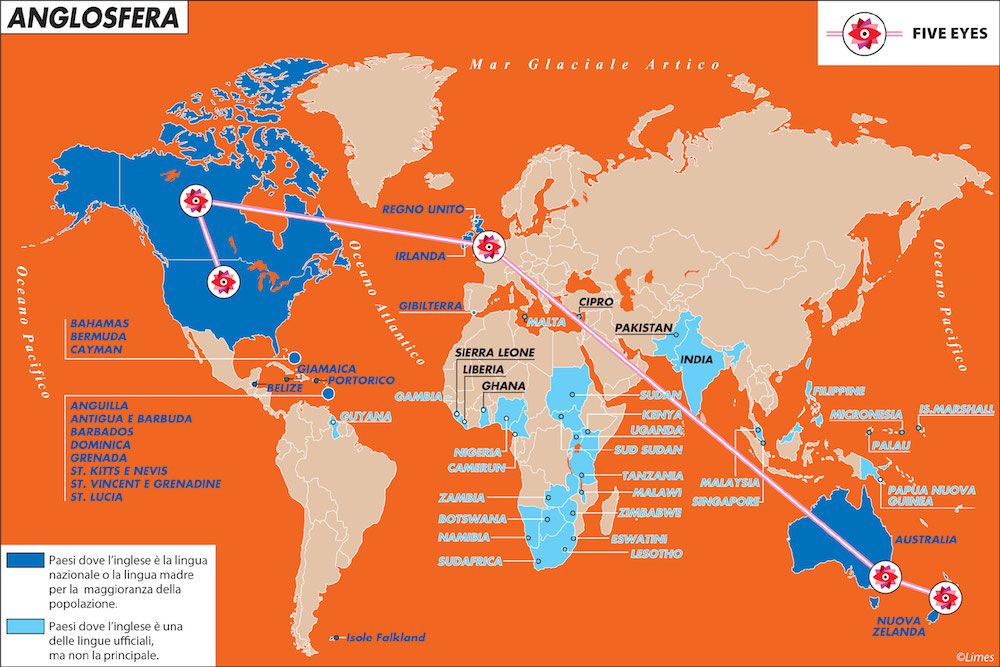

Se l’adesione alla comunità europea è avvenuta per motivi internazionali, oggi «l’uscita dall’Unione europea è dovuta esclusivamente a ragioni interne al Regno Unito — prosegue Sapelli —, dalla sterlina ai conservatori fino al referendum e al rapporto campagna-città. Brexit è l’evento che restituisce l’Inghilterra all’anglosfera». Cambio di equilibri, cambio d’epoca. Entrare per uscire. Dal passato al presente. La complessità interna come motore dell’agenda globale. Una lettura secondo cui Brexit serve a spiegare le dimensioni della storia.

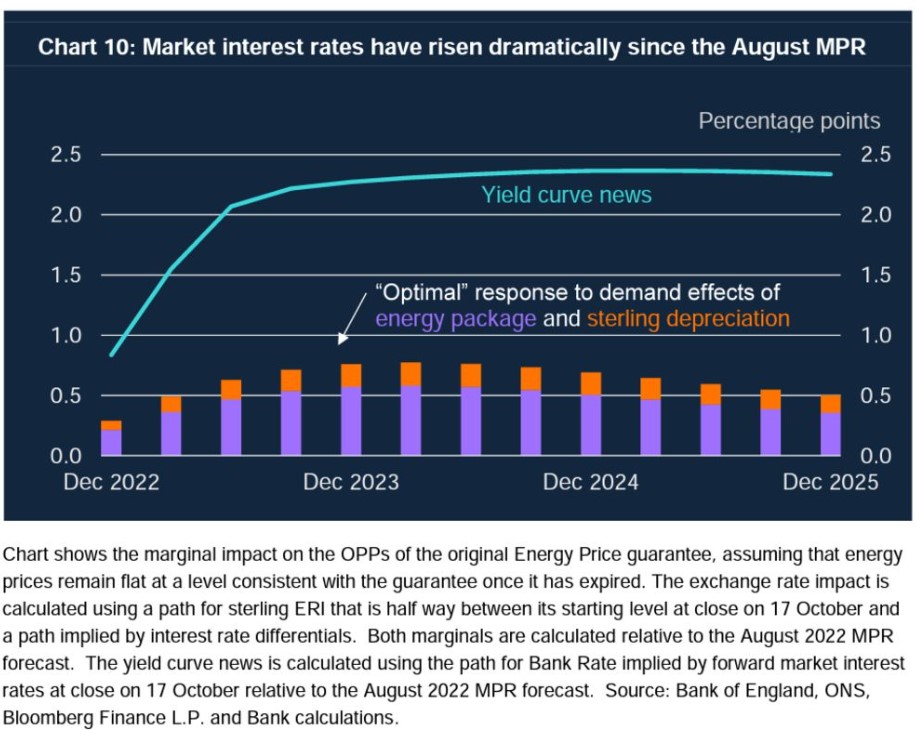

E come è tornata l’Inghilterra nell’anglosfera? Apparentemente, indebolita. Esemplificativo il mese di settembre: la morte della Regina Elisabetta, il governo di Liz Truss dalla durata più breve di sempre, le stime secondo cui sette milioni di famiglie inglesi non erano in grado di sostenere le spese per il riscaldamento delle proprie case e il rincaro dei beni alimentari superiore al 15 per cento. Il piano di tagliare le tasse e congelare i costi delle bollette per ridurre il debito e diminuire l’inflazione non solo costringe Truss alle dimissioni, ma fa crollare la sterlina al minimo storico col più grande picco mai registrato nei rendimenti dei titoli di stato. In questo contesto iniziano le prime rivolte sociali.

Ma l’indebolimento del Regno Unito fa parte di una percezione o è la realtà? «Credo sia una percezione che noi europei vogliamo raccontarci», chiarisce al nostro giornale Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica «Limes». «Certo — prosegue —, una crisi interna è evidente, ma la dimensione internazionale inglese non è cambiata dopo l’uscita dall’Unione europea. Anche perché il Regno Unito non è mai entrato davvero nell’Unione europea. Lo ha fatto formalmente, sì, ma ha usato un certo giudizio, un distacco nei confronti di Bruxelles. Si è trattato e si tratta di un’isola affacciata sull’Europa con forti legami sul piano economico e storico. Piuttosto, con la Brexit è stata Washington a perdere la sua pedina più forte all’interno dell’Ue».

A quale dimensione strategica appartiene Londra? «È su binari che non la porteranno molto lontano — osserva Caracciolo — eppure, fa parte dell’unica vera alleanza realmente esistente. Quella dei Five Eyes: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda. Se Washington è la Roma dell’anglosfera, Londra è Atene. E ha fatto una scelta strategica ben chiara: stare dove stanno gli americani. Possibilmente un passo avanti. Per indicare loro la strada».

Insomma, nonostante le difficoltà interne, per l’Inghilterra emergerebbe una posizione tutt’altro che isolata sullo scacchiere internazionale. Resta perciò una domanda: cosa avverrà? Il Regno Unito è capace di non pensarsi europeo? In quali ambiti Bruxelles riuscirà ad agire in modo indipendente da Londra o da Washington? Ancora, l’Inghilterra tornerà mai nell’Unione europea?

«Dipenderà dalla politica interna britannica — risponde Giulio Sapelli — i conservatori hanno fatto della Brexit la loro battaglia. Peserà il ruolo dei laburisti così come quello del nuovo leader scozzese, del Galles, di Irlanda e Irlanda del Nord. Un ritorno del Regno Unito in Unione europea, personalmente, non lo escludo. Ma dobbiamo essere consapevoli di una cosa. La distensione tra Bruxelles e Londra, che stiamo vedendo in questi giorni con l’accordo sull’Irlanda del Nord, dev’essere intesa come dialogo non solo economico, ma soprattutto sociale. Come apertura mentale. La common law britannica e la civil law romano-germanica s’incontrano. E, in un’Europa senza costituzione, la civiltà giuridica deve essere sopra a tutto».

L’Osservatore Romano – 18/3/2022