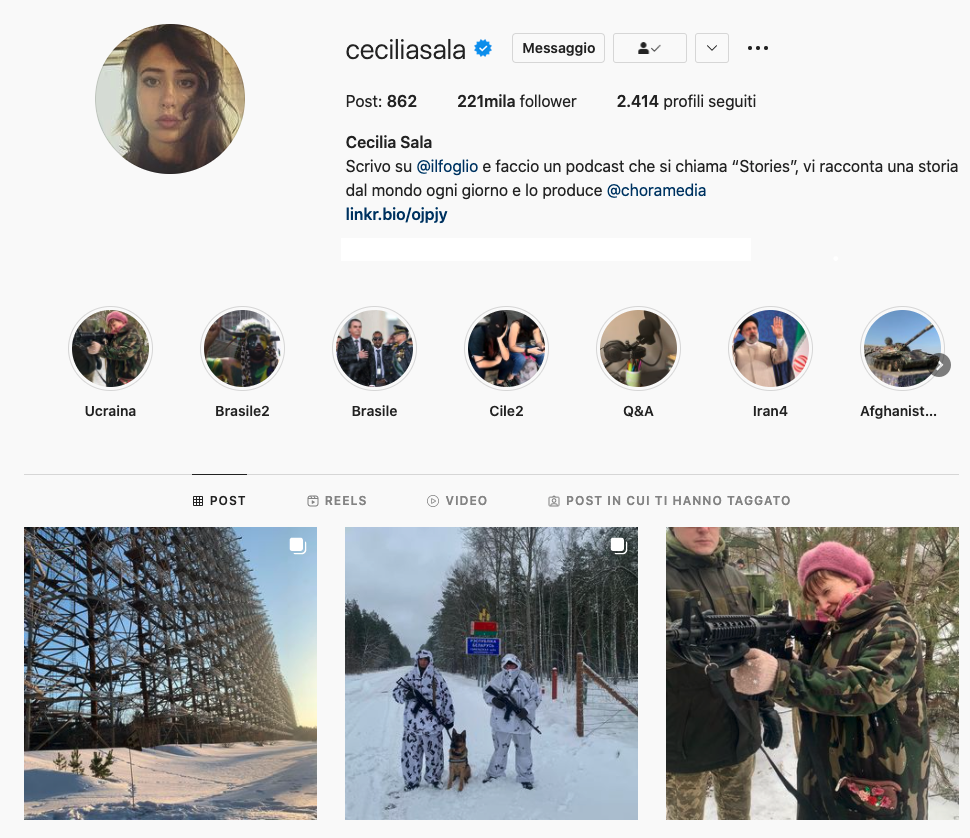

Ci sono molti modi per raccontare ciò che avviene nel mondo. Alcuni modi sono più istituzionali, altri piuttosto informali, altri troppo complessi. Cecilia Sala, giornalista romana di 26 anni, ne ha messi insieme tanti. Da un lato, gli articoli, pubblicati per il giornale Il Foglio, in cui analizza scenari internazionali. Dall’altro, l’attività sui social: i video in diretta su Instagram (dove Cecilia conta 218 mila followers) per parlare di politica estera, poi foto e parole per raccontare le esperienze sul campo. Fra queste, una su tutte: ad agosto Cecilia era a Kabul, in Afghanistan, mentre i talebani prendevano il potere.

Lo scorso dieci gennaio è uscito Stories, il suo nuovo podcast, edito da Chora Media, in cui si raccontano storie dal mondo.

Che tipo di rapporto esiste oggi tra giovani e mondo dell’informazione?

I ragazzi fanno una netta distinzione tra pillole e approfondimenti. Le pillole sono quelle centinaia di notizie che, quotidianamente, arrivano sul telefono: bollettino del covid, risultati delle elezioni, cronaca locale… ma i ragazzi, nella maggior parte dei casi, non leggono tutto di tutto. Qui entra in scena la seconda parola: approfondimento. La tendenza dei giovani, oggi, è scegliere pochi argomenti da conoscere bene. Andare nel dettaglio, come se dovessero studiarli. Insomma, il minestrone non attira più: il notiziario sul telefono serve per essere aggiornato sull’attualità, ricevere una serie di input e selezionare le notizie più interessanti per la singola persona. I ragazzi sono disposti ad andare oltre solo per alcuni temi, cercando protagonisti, storie, documenti. Per questo motivo i social non bastano per avere (e per fare) una corretta informazione. Il digitale serve a ingolosire. Sembrerà strano, ma l’informazione approfondita si acquisisce ancora e solo dagli strumenti tradizionali: giornali, radio, televisione.

Ecco, il giornalismo tradizionale. C’è qualcosa di quel mondo che può ancora affascinare i ragazzi?

Sui social il linguaggio dei giornalisti è più diretto. Non si parla come si scrive. Bisogna essere secchi e asciutti. La notizia richiede uno sguardo generale, non specifico. Tuttavia, si deve riflettere bene sulla modalità di fruizione del contenuto: cosa funziona nel video e cosa nell’audio? Inserisco una didascalia? E uno sfondo? Diciamo che questo tipo di comunicazione richiede una sensibilità diversa rispetto alla carta stampata. Ma i giornalisti attivi sui social non devono mai pensare, né far credere, che questi mezzi siano sufficienti per fare informazione. Qui entra in gioco il giornalismo tradizionale. Quando il lettore avrà compreso cosa succede, sarà più facile seguire i cronisti che, sui social, parlano degli avvenimenti giornalieri. Non bisogna dimenticare, poi, che solo le testate possono consentire ai giornalisti di andare in trasferta, mettendo a disposizione mezzi, contatti e informazioni.

Come si racconta la politica estera sui social?

I social, se ben utilizzati, annullano la distanza temporale. Io utilizzo principalmente Instagram e Twitter che, nel caso della politica estera, funzionano benissimo. Le stories di Instagram, ad esempio, mi consentono di fornire aggiornamenti in diretta su ciò che faccio: condividere un articolo, pubblicare un video della mia esperienza in Cile, spiegare le dichiarazioni di un presidente a proposito di un certo argomento. Per fare tutto ciò, non esiste montaggio. Faccio un video o una foto, scrivo qualche riga di contesto, metto in rete. Non passano ore prima della pubblicazione. Il procedimento è facile, il risultato è sorprendente: chi guarda si sente emotivamente coinvolto. Ha la percezione di vedere in diretta ciò che racconto. Vivere accanto al cronista grazie a un telefono. Tutto ciò piace molto ai ragazzi: genera affinità e intimità. Ancor più, i social possono suscitare genuinità. Però, anche il digitale ha delle regole: su Instagram le stories possono durare al massimo quindici secondi e su Twitter i testi non possono essere più lunghi di 280 caratteri. Prendere o lasciare.

I podcast funzionano in modo simile ai social?

In parte. Il risultato è simile, ma la modalità è diversa. Il podcast è agile, avvolgente. Si ascolta in poco tempo, quando si fa la spesa o si torna a casa. Permette di trasmettere e far conoscere le storie nel modo meno freddo possibile. Si ascolta un racconto anche senza conoscere il contesto, semplicemente perché è una storia e può interessare. Da questo punto di vista, podcast e social si assomigliano. Dall’altro lato, però, la modalità di creazione del contenuto è diversa. I podcast vengono registrati e montati. C’è un processo più lungo rispetto alle stories di Instagram, per esempio. Chi li fa può giocare molto con la voce e con i suoni, a differenza della radio.

Infine, c’è l’esperienza sul campo. Papa Francesco ha detto che «i giornalisti devono consumare la suola delle scarpe». Cosa ti ha lasciato l’esperienza in Afghanistan?

Quando penso all’Afghanistan, mi vengono in mente le parole di una ragazza, poco più grande di me. «Io ho solo creduto a una promessa», mi ha confessato, «niente di più. Non ho collaborato con gli occidentali. Eppure, potevo uscire di casa anche se mio padre era contrario, potevo cercare un lavoro e vivere autonomamente. Adesso sono marchiata a vita». Dunque, mi ha fatto una domanda: «che debito pensate di avere nei miei confronti?»

L’Osservatore Romano – 7/2/2022