Obiettivo: parlare di università in modo costruttivo. Metodo: ascoltare i protagonisti, in questo caso i professori, mettendo a confronto approcci e idee. Secondo appuntamento, nuovi ospiti. Dopo la filosofia, l’economia. «Non vedo nessuna contrapposizione tra conoscenze tecniche e una comprensione allargata, diciamo pure umanistica, dei fenomeni», dice al nostro giornale Alberto Bisin, professore di economia presso la New York University, «anzi mi sembra che la questione sia da capovolgere: in un mondo che mira all’umanesimo della conoscenza, diventa più importante lasciare uno spazio alle conoscenze tecniche, sempre più utili nella società».

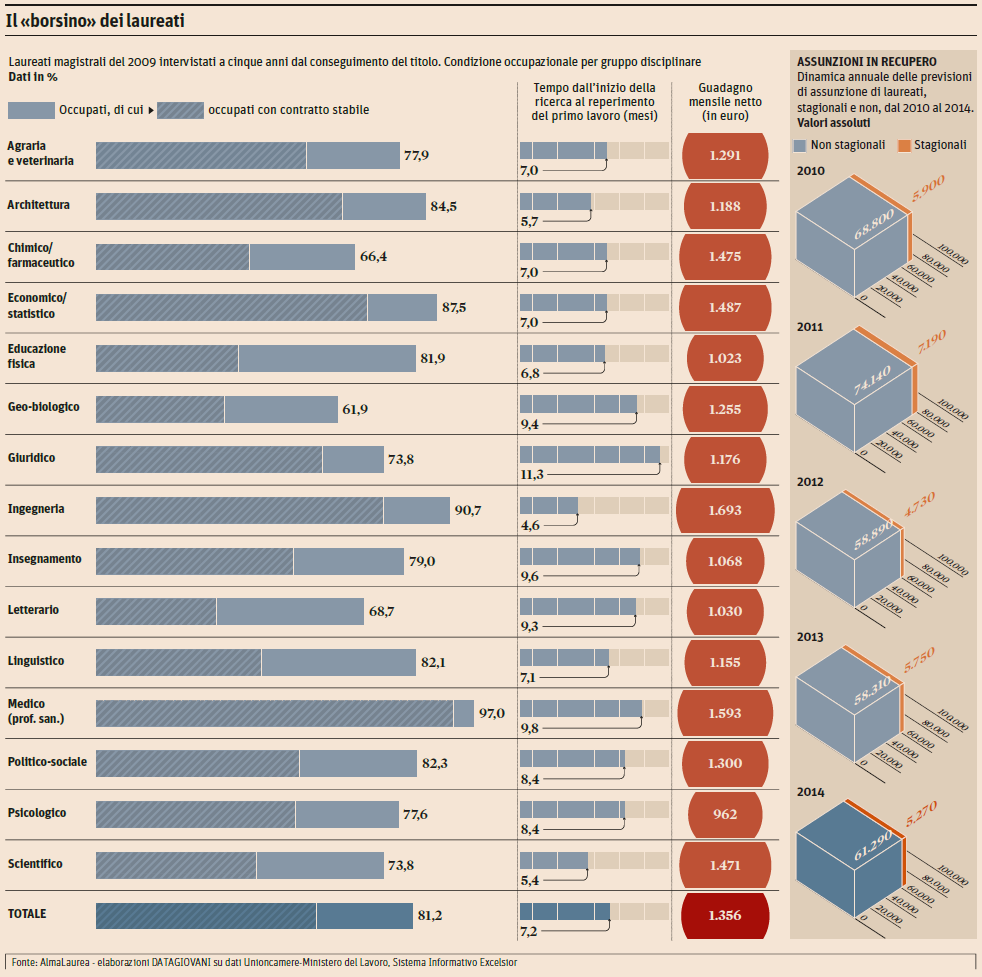

Si parte da qui, dal confronto tra facoltà umanistiche e scientifiche, insegnamenti tecnici e classici, i luoghi comuni del «ma che lavoro si fa con Lettere moderne?» e «dopo la laurea in statistica il posto è assicurato», perché il tema è sempre più dibattuto nella scelta del percorso accademico.

A Bisin fa eco Sergio de Ferra, professore associato nel dipartimento di economia dell’università di Oxford: «Trovo difficile avere una comprensione profonda delle cose senza essere in possesso di strumenti di analisi avanzati — spiega al nostro giornale —, questo vale in qualsiasi campo. Nell’economia è normale richiedere agli studenti e ai ricercatori elevate competenze matematiche e statistiche. Ma non sono inutili tecnicismi. Al contrario, ricchi modelli teorici o analisi empiriche sono necessari per confrontarsi con la complessità della realtà».

Apprendimento e approfondimento come base per formare studenti consapevoli. Il ruolo sociale delle università nella formazione della persona in quanto cittadino sembra passare così in secondo piano. «In questo senso indubbiamente le università hanno un ruolo, e le migliori lo assolvono con successo — osserva Bisin —, ma molti altri attori possono contribuire alla formazione morale dei giovani. Per me è fondamentale sottolineare che l’università ha il dovere di preparare i giovani dal punto di vista tecnico. La formazione intesa come preparazione tecnica e specialistica al mondo del lavoro è condizione necessaria. E all’università è chiesto questo».

Proprio la connessione tra università e lavoro sembra costituire la base del dialogo sociale sul mondo accademico nel Regno Unito. Se in Italia se ne parla poco e negli Stati Uniti molto, quanto politica e società inglese parlano di università? «Molto — risponde da Oxford il professor de Ferra —, questa attenzione mi sembra dovuta alla percezione, corretta, che l’università possa offrire grandi opportunità a chi la frequenta. Un recente libro di Fabrizio Zilibotti e Mathias Doepke, Love, Money and Parenting, suggerisce che in Paesi dove il ritorno dall’istruzione è più elevato, anche in termini di maggiori salari, l’attenzione all’istruzione stessa è più alta, anche per i bambini più piccoli».

Tra scuola e università, così come tra università e lavoro, s’inserisce poi il tema dell’orientamento. Bisogna capire non solo cosa fare, ma anche cosa si è adatti a fare, cosa piace fare. In tutto ciò, i giovani non vanno lasciati soli. «Nelle università americane l’indirizzo di studi è in generale scelto dopo un periodo di uno o due anni di corsi generali di orientamento — spiega Bisin —, tutto ciò aiuta molto lo studente, che prova corsi di ogni tipo variando dalle scienze al teatro, dalla matematica alla letteratura. Ed è comune che lo studente cambi major e minor in corso d’opera. Fare due anni invece che quattro di corsi specialistici comporta una minore preparazione. Spesso, quindi, l’entrata sul mercato del lavoro si ha dopo un ulteriore corso di specializzazione. Infine, molte università americane, inclusa la New York University, spendono risorse per la connessione col mercato del lavoro, imprese e istituzioni, aiutando gli studenti nella preparazione di interviste di lavoro e di curricula».

«La mancanza di informazioni accurate può condurre a scelte poco considerate ed estremamente costose — aggiunge de Ferra — perciò è importante che l’orientamento sia efficace soprattutto per i giovani provenienti da contesti meno privilegiati». Naturalmente, aggiunge Bisin, «un certo disorientamento è fisiologico quando si compiono scelte così complesse e di grande eterogeneità». Da qui, una proposta: diversificare. Secondo Bisin «è importante che la struttura organizzativa di questi processi sia tale da permettere percorsi diversi, anche non lineari. Questo non avviene certo senza costi: il corso di studi diventa più lungo e c’è una minore specializzazione alla fine. Ma una maggior flessibilità nella scelta della facoltà, soprattutto rispetto all’Italia, mi pare desiderabile».

Anche perché l’università sembra, a tratti, vivere un periodo di crisi. I master post-universitari o i corsi intensivi post-diploma sono sempre più frequenti. Ma, secondo Bisin, «non necessariamente ciò si traduce in una crisi del sistema universitario. In molti campi la preparazione tecnica è complessa e richiede maggior tempo. Per questo i master post-universitari stanno diventando la norma anche in Italia. Il problema da affrontare nella fase di transizione in cui ci troviamo, piuttosto, mi sembra siano le situazioni caotiche e i corsi inutili. Su questo, la struttura organizzativa dell’accademia italiana non è certo ottimale: a fianco di grandi eccellenze vi sono fenomeni inaccettabili di corporativismo che riempiono di inefficienze il sistema accademico e andrebbero affrontati con serietà e rigore. Ma non è questione nuova, purtroppo».

L’Osservatore Romano – 7/10/2022