Assente dal dibattito pubblico italiano, ridotta al possesso o meno di un titolo di studio, «ma quanto è efficiente la privata» e «come si è ridotta la pubblica», «tre più due o ciclo unico?», di università non parla quasi nessuno. Certo, farlo è assai complesso: il bacino di utenze è ampio e diversificato, gli atenei assomigliano spesso a delle monadi, i metodi di apprendimento stanno cambiando. Poi, se e quando si parla di giovani, tutto si fa più enigmatico. Eppure, ci sono questioni che superano l’ambito puramente accademico: si tratta di fenomeni sociali e psicologici, orientamento, formazione del cittadino ed evoluzione della società. «L’Osservatore Romano» ne ha parlato con Anthony Appiah, professore di filosofia alla New York University e presidente della American Academy of Arts and Letters.

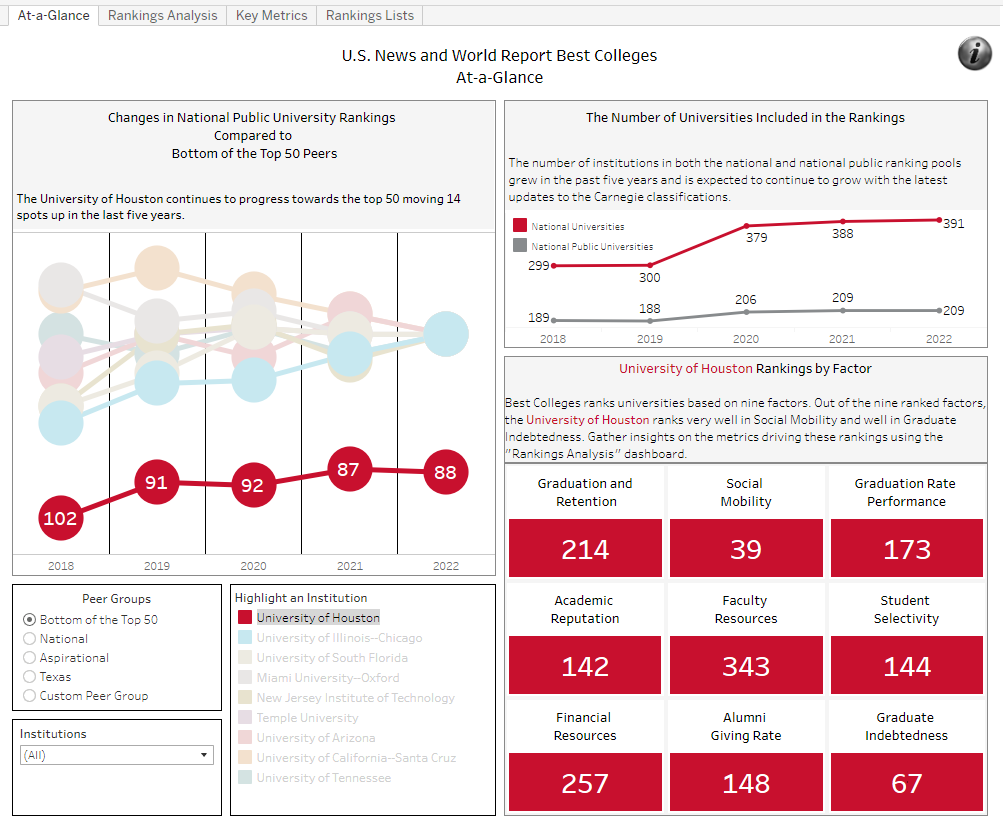

«Negli Stati Uniti si parla molto di università — esordisce Appiah — perché si ha l’impressione che frequentare un certo tipo di college possa fare la differenza nelle prospettive di una persona. Eppure, non è dimostrato empiricamente che per gli studenti bianchi della middle-class sia diverso frequentare un college privato da un buon college statale. Piuttosto, questo vale per gli studenti poveri e neri con meno capitale sociale». C’è quindi un fenomeno sociale negli Stati Uniti: l’appartenenza a un college significa appartenenza a una categoria sociale, significa istituzione e competizione. Lo studente è autonomo, pragmatico, partecipa alle lezioni, prende appunti e interviene perché l’esame si prepara quotidianamente per trarre poi delle conclusioni, individuali o collettive. Ma «ovviamente solo una piccola parte della popolazione frequenta i college più elitari, che però sono quelli più al centro del dibattito pubblico», prosegue Appiah, facendo notare che «non c’è invece abbastanza interesse per la fascia bassa del sistema di istruzione terziaria come nel caso dei two-year community college». Altro terreno di scontro è poi quello fra politici conservatori e politici progressisti: «Alcuni temono che i college finanziati dallo Stato stiano cercando di influenzare l’insegnamento esercitando vari tipi di pressione, altri si battono per promuovere uguaglianza razziale e di genere nelle università».

Insomma, il dibattito è vivo. Ma una questione di fondo dev’essere affrontata quando si parla di istruzione indipendentemente dal Paese in cui ci si trova: la scuola prima e l’università poi aiutano le persone a capire quale ruolo ricopriranno nella collettività? Aiutano il singolo a comprendere quali sono le proprie passioni, i punti di forza e di debolezza? «La funzione principale dell’istruzione universitaria non è quella di insegnare competenze tecniche — chiosa Appiah —, ma è preparare le persone a una vita fatta di libertà. Il sistema statunitense si basa sul concetto di liberal education, educazione liberale, che se ben esplicato è di grande aiuto perché fornisce a tutti, liceali e universitari, gli strumenti intellettuali necessari per pensare come cittadini, apprezzare le arti e la cultura, gestire la propria vita come individuo, come membro di una famiglia o di una comunità. Per pensare come libero cittadino del mondo. E una buona educazione liberale è una preparazione straordinaria per molti aspetti del mondo del lavoro. Storia, arte, filosofia e letteratura aiutano a scrivere e pensare con chiarezza. E oggi la chiarezza non è così scontata».

Ma oggi è pur vero che le competenze tecniche e scientifiche sembrano prevalere sul resto. Almeno, questo richiede il mondo del lavoro e questo sembra essere richiesto alle università. Ingegneri, tecnici, matematici, chimici, programmatori. Quindi, quanto sono importanti le competenze tecniche e quanto contano rispetto al resto? «Contano, certamente. Penso ad esempio al coding o all’analisi dei dati. Ma credo si tratti spesso di preziosi sottoprodotti rispetto al vero scopo delle scienze e della tecnologia, che è invece quello di sviluppare una comprensione più profonda del mondo. Quindi valutare l’istruzione universitaria chiedendo quante competenze tecniche si acquisiscono per il lavoro che si vuole fare, significa valutarla in base a uno dei suoi sottoprodotti». C’è poi da considerare il fenomeno del lifelong learning, cioè il continuo apprendimento di competenze e informazioni tecniche anche dopo l’università, perché Appiah sottolinea come la maggior parte delle persone, in futuro, svolgerà lavori con requisiti tecnici in costante mutamento.

L’università per vivere, dunque, e non solo per formare ed essere formati. Tematiche che aiutano a definire non solo il singolo studente, ma anche la persona e il cittadino: quanto si è soddisfatti della scelta fatta e quindi della propria vita? L’idea del futuro genera ansia o speranze? Fare ciò che piace o fare ciò che garantisce stabilità? Scendere a compromessi col futuro? L’offerta accademica che un giovane si trova davanti una volta finiti gli studi liceali è in grado di soddisfarlo e spingerlo a scegliere con certezza l’università e una facoltà specifica rispetto a un’altra?

Dalla New York University, Appiah non ha dubbi: tutto ciò è «molto, molto, molto importante. E l’auto-riflessione che le discipline umanistiche promuovono attraverso lo studio della letteratura e delle arti più in generale, della filosofia e della storia, è fondamentale per dare una risposta. Più volte, nel vivere la mia vita e nel fare scelte della mia carriera, romanzi, film, filosofi mi hanno aiutato. Cosa cerco di fare io come insegnante universitario? Beh, trasmettere tutte queste risorse alle nuove generazioni. Farli appassionare. Tenerli sempre affamati di curiosità e di sapere».

L’Osservatore Romano – 30/09/2022